文:桂川大(STUDIO大 主宰/おどり場 ディレクター)

1990年岐阜県生まれ。 Eurekaでの勤務を経て2019年より愛知・岐阜を拠点に建築物やまちなか、プロダクトなどメディアを問わず仮設的な空間設計・キュレーションを多数おこない、観客との時間を伴う建築・エリア・ものづくりに携わっている。現在、名古屋工業大学大学院博士後期課程在籍。近作に 静岡県立美術館「これからの風景」 会場構成 、地域企業との素材の実践「Material Learning Farm」 など。

-

桂川テキスト(20240103執筆、20241027加筆)

文:辻琢磨(合同会社辻琢磨建築企画事務所 代表)

静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻󠄀󠄀琢磨建築企画事務所設立。2022年合同会社辻󠄀󠄀琢磨建築企画事務所に改称。

現在、渡辺隆建築設計事務所特別顧問。

-

辻レスポンス(20240104、20241031)*インデント表記

桂川|辻さんの更新設計01『辻堂の引っ越し / architecture is Moving』を受け取る。

この本を読まずとも、辻さんのこれまでの活動や展示、メディアでのテキストを拝見してきた経験から、この本が言わんとすることはすでに頭や身体にインストールされている気がしていた。なので、購入するタイミングを躊躇し、意識的に遅らせた経緯がある。よって、この本(カタログ)のテキストをそのまま読んでしまうと、言葉やレイアウト、体裁にばかり意識が向いてしまって、辻さんの本質的な態度に対峙できない気がしたので、まずはこの本の表紙を眺めながら、読む前と後の印象の変化について書いてみようと思い立った。

その前に、まずはわたしのこの本を読む態度について整理しておこう。わたしはここ数年、「不確かなものへ近づく方法」について考えている。どのように「ひとつの時点に完結せず考え続ける」ことができるか。その建築的な実践として「ともにつくり、みせる」空間と時間について考えたり、そうした展覧会をはじめとした「会場を構成する」ことを実践としてつづけている。このようなわたしの態度自体が、辻さんの活動をわたしが読むことの前提にあることを前置きしておきたい。

更新設計01『辻堂の引っ越し / architecture is Moving』を読む前

必要なときに適切なものがすぐ手に入る現在、建築物に限らずものをつくることに関わっていると、調達や生産、流通システムによって、所有の概念が薄れるように感じるときがある。人やものが移動することは、私有/公有/共有の対象や境目を揺るがしつづけているように思う。

たとえば次のようなイメージ──ボールを蹴って遊んでいたお気に入りの空き地。何度もランニングした通学路。別れを惜しむように同級生や先生から受け取った忘れられない言葉や色紙。車窓からみえる見知らぬ風景。これまでの履歴が真っ白になるような恐れと不安で不機嫌な幼い自分。

移動もしくは移住の経験、その記憶。幼い頃に何回もした風景が強烈に自分の身体に残っている。引っ越しや移住というテーマは、そんな身近で建築的な実践でありながら、流動する当事者たちからすれば、そのときどきの都市には強い変化がある。

田中功起『共にいることの可能性、その試み、その記録』では、文化や慣習からちがいとして現れやすい料理を媒介にしたワークショップ(共同体)をつくっていたり、他者とともにいることのトライアルを集積としてみせるようと試みている。わたしたちにも身近で日常的な実践として「ともにいる」ことの可能性を模索しているのだと考えると、建築的実践としての「引っ越し」は、自他の境界を揺るがしながら「ともにいる」ことの実践のようにもとらえられるかもしれない。

一般的に、設計行為において受注する建築家と発注者である施主とにある自他の関係は、生産・流通システムや要請される諸条件をはじめ、外的な要求や手続きによって成立しているはずだ。辻さんの実践はだれしもに当事者性を共有しうる「引っ越し」を通じて、外にある既存の条件や自他との間にある関係を解体・共有しようとする田中の試みと近い意図があるようにみえた。

辻|そもそも《辻堂の引っ越し》の施主は私の古い友人でもあり、奥様は今回の契約の前後からの付き合いですが、施主と設計者という関係が前面に出るような状況ではなく、単に友人の延長という感覚で接していました。隔月に1度くらい、打ち合わせや現場対応で現地に行くのですが、ほぼ毎回自分が設計したユーティリティリビングに泊まらせてもらっています。更新設計は、現時点である程度問題なく暮らせているという住環境をさらに良くしていくというような側面も強いので、切羽詰まって納期を気にするという状況でもないですし、設計者と施主の関係も一般的なものよりも柔くなっていると感じています。

第1期竣工後(引っ越し完了後)は、工事箇所でいうと、バルコニー什器、ユーティリティリビングのロールスクリーン、収納棚扉の交換、ベッドの追加造作、オットマン等がすでに段階的に納品され、今後もキャビネットの上に並ぶウイスキー瓶の落下防止策の造作や、食洗機前のタオル掛けの設置、お子さんが生まれたことによる追加の棚造作、ソファーへの特注ネックレスト等が計画されています。その都度計画案、見積もり、納期を確認して対応していますが、施主にも施工者の理解にも支えられ、特に問題は発生していません。

辻さんが考える「引っ越し」の対象についての視点には、とても解釈や共有の広がりがあるように感じる。「建築が動いている」という状態のなかで、なにを連れて行くのか、何を置いて行くのか、動いているどの時点を記録するのか──。他者としてのクライアントと「ともにつくる」関係性を想像する。それはいわゆる「マンションリノベ」となにが異なり、どのような意図や創作が潜んでいるのか。

そんな考えが頭をよぎりながら、満を持して購入ボタンを押した。スタジオに郵送で本が届き、読みはじめる。

この感想自体にも時系列が含まれていて、おもしろいですね。Googleドキュメントだからこそ、という感じもします。

更新設計01『辻堂の引っ越し / architecture is Moving』を読んだ後

4つの章で構成される63ページ(+付録28ページ)は、読みはじめると案外とサラッと読み進めることができたが、次のような特徴によって、読む前後で印象が変化した。

- 「はじめに」にあるように会社パンフレットの機能を持つこと

- 広報向けに平易な解説かつ用語の注釈が付いていること(個人的に好きな注釈は「ビス留め」と「Material」)

- グラビアページに多くを割いていること

詳しくみてみよう。

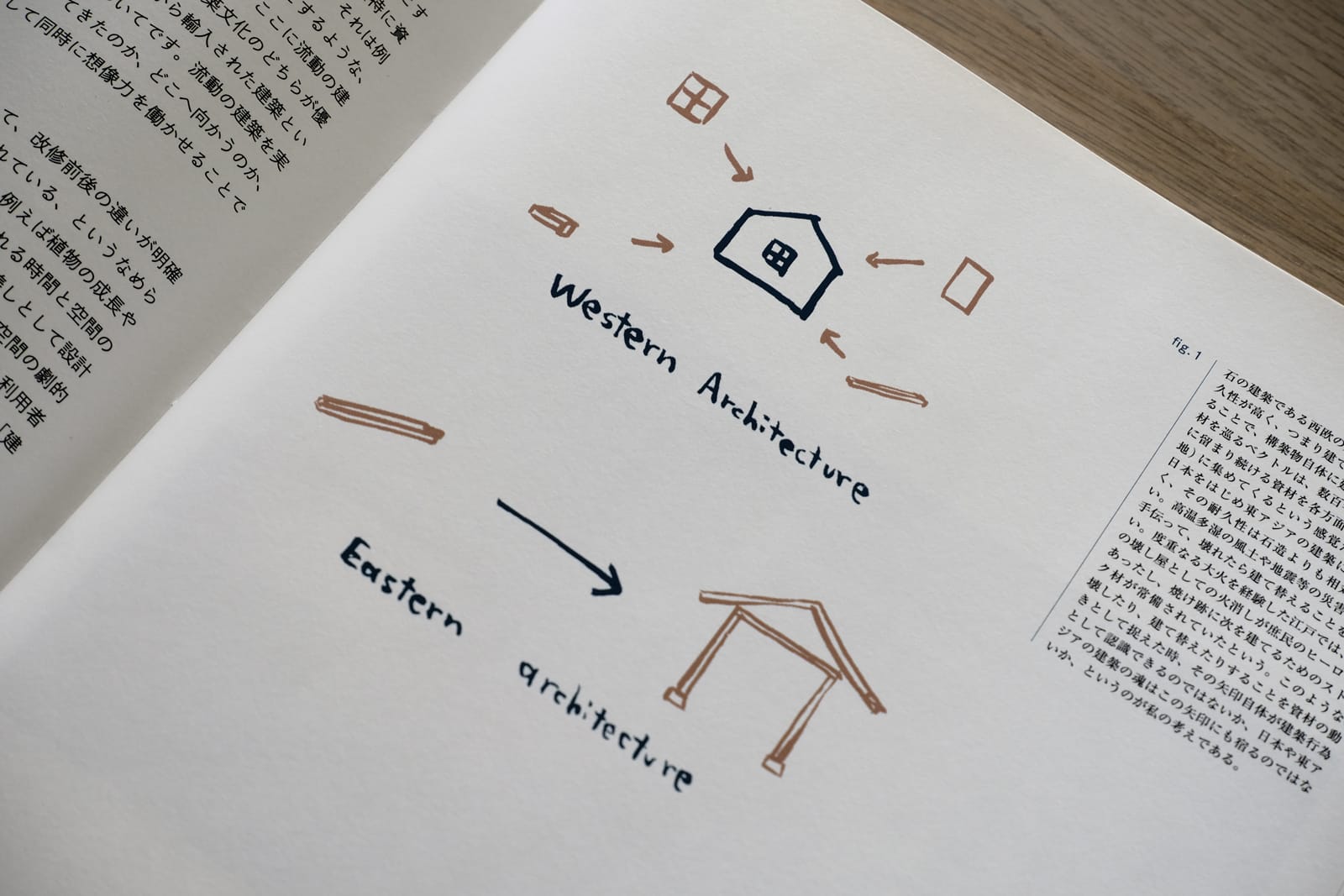

奥村夫妻の言葉と汗

13ページの図[fig.1]について、建築資材の動きを示す図中の矢印そのものを「建築行為として認識できるのではないか」と注釈に書いてある。これを読んだ時に考えたのは、建築家の奥村まこと・昭雄夫妻の提言だ。「直して使う」ことを使う側/つくる側が見過ごしてきたことで、建築が終わっていったのだと嘆く。愛知県立芸術大学のキャンパス建て替えに関する問題に対して、長く夫妻や野沢正光さんらが向き合っていた[1]。奥村夫妻は、建築が生きつづけていることや動いていくことを前提として、当時のJIA規則での設計業務に疑問を投げかける。それは「建てる」ことばかりに意識が向いていた当時の「設計業務」の定義に対しての問いであった。辻さんはarchitecturephotoでの連載で、同様の問題意識について触れている[2]。

奥村まこと「直すことは創ること」(『奥村まことの方丈記(チルチンびと広場)』、2016年)

辻琢磨による連載エッセイ “‘自邸’を動かす” 第1回「少しずつ建てる、広々と住まう、ゆっくり考える」(『architecturephoto.net』、2023年)

そうですね。先日野沢正光さんの自邸にお邪魔したのですが、建築であると同時に生きられた家という感じがして、作品性と生活の断絶を飛び越えているように感じました。自分も生活や営みそのものが作品性に結びつくような設計を目指しているのだと思います。トイレや設備スペース、巾木、畳みや仏壇、解体や物流といった、近代建築が扱いきれなかった建築にまつわる要素に可能性を感じるのもそのためです。

設計業務の転換点

別冊26ページでの「設計業務」の改変は、まさにこの問いに対して応えるものだと、読みながら前述の内容が頭をよぎる。老朽化する建築物に関する制度に対して建築的な実践がどう立ち向かうか。饒舌にいってしまえば、

- リビングヘリテージのような暫定利用、あるいは観光で祀りあげる

- すでに「瀕死」となったモノたちを必死にドキュメントする

ような方法しか制度的には取り組まれておらず、学会をはじめ後手に回っているように見えてしまう。「建てる」ことにはつづきがあることが、建築家の実践によって顕在化されはじめているのかもしれない。

合板の小口

別冊で他者との対談が入っているのも構成として効いているように思う。それは「更新設計」という業務が、どのようにクライアント、施工者、設計者と向きあうことで立ち上がるものなのかが垣間見えるからだ。ここに書いてあるように、更新設計は対話への信頼がないと達成できない。(田中功起のプロジェクトにある共同性のような)ある種のプロジェクトとしての演劇性なしに、自分に近い他者としての友人とどのように「ともにいる」ことができるのだろうか。

おっしゃるように僕の理想は、そういった明確な自他の線引きに頼らずとも他者と向き合えないか、というところにあります。でも、あるいはだからこそ汎用性も伝播可能性も低いのだろうと思います。なので、一つひとつの言葉や表現に理念を吹き込んで、メディアを通して社会に問いかけたり、自ら発信していくことが重要だと考えています。

その応えのケースとして、「変化に応答するマテリアル」(p.44)のなかで、なぜ合板の切断面(小口)を露出させるのかについて、施主目線での解釈が入り込む部分があった。「DIYの荒っぽい雰囲気」として書かれている小口、巾木とクロス、家具との調整など、辻さんの態度が大きく現れたタイミングだったのだろうと想像する。

マテリアルの判断について、小口現しは近年の改修でよくみられるような荒々しい質感を前傾させた「現代リノベ感」の参照という意味もありました。現代リノベ感の価値感は批判すべきですが、否定すべき対象というわけでもなく、自分自身その価値観の中で建築を考えてきたからです。

注釈と表示

あまりフォーカスされていないが、カタログの写真とキャプションの関係はどう読めばいいのだろうか。写真の左下に西暦月日が書かれているが、写真の撮られた時点をどうとらえるとよいのか、見取り図のようなものが鑑賞者に提供されなかったのは、スナップ写真のように読む順序をつくらない意図があったのかもしれない。本文の注釈に対して対比的なガイダンスだ。

ここは地味にこだわっていた部分だったのすが、丁寧すぎてもバランスが悪いと思って、よく読むことで見えてくる部分も用意したかったということと、時系列の表現と空間の変化こそが自分が扱いたい強度だと考えているので、意識的に表記しました。

建築をつくること

最初に述べたように、不確かなものに近づくことを建築の実践として考えることで、創造性が生まれると考えたい。存在から発生へ、実験から経験へ。他者と共にいること、つくることとはなにかを考えつづけてラリーする。そんな実践が辻さんの現場には実直にあるようにも思うし、その姿勢をこれからも追ってみたいと感じる1冊だった。

そしてマニフェストをこのようなかたちでまとめることについて、形式のみが流用された自主制作本という方法に依存したのではない表現が今後も現れることを、同世代に期待したい。

ありがとうございます。このように時間をかけて反応をもらえることはとても嬉しいです。自分も手探りですが、もしこのようなつくり方に共感してくれる人がいたら、ぜひ議論してみたいと思いました。なかなか伝わりにくいので。

『辻堂の引っ越し / architecture is Moving』

日本語通常版(税込4,950円)

英訳冊子付(税込5,500円)

-

発行・製本:辻琢磨建築企画事務所

ブックデザイン:村上製本

英訳監修:竹山友陽